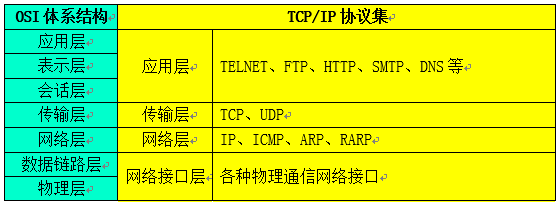

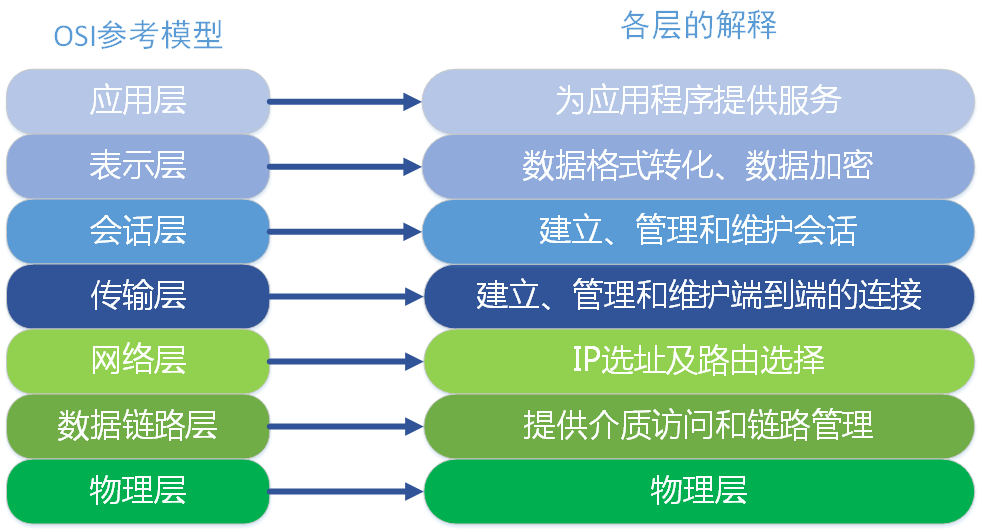

一.OSI模型

1.七层模型(由上到下,上三下四)

应用层:与操作系统中的各个软件进行连接

表示层:将逻辑语言转换为机器语言,转换过程中可进行翻译, 加密,提高安全性

会话层:针对传输来的数据建立一种虚拟通道连接,将各个软件分隔开来防止信息冲突

传输层:1.区分流量--通过不同的端口号来区分不同的流量

2.定义数据不同的传输方式:TCP/UDP,可靠/不可靠

网络层:编址+寻址,包含各种主类地址

数据链路层:局域网/广域网,包含Mac地址

物理层

2.TCP/IP模型

- 应用层(融合了上三层:应用层,表示层,会话层)

- 端到端层(融合传输层)

- 互联网层(即网络层)

- 网络接口层(融合数据链路层与物理层)

3.两种模型区别 - OSI具有完整封装,TCP/IP可以进行跨层封装或叠加封装,是否具有完整 封装主要看是否具备第二三四层

- OSI模型主要用于理论,TCP/IP模型主要用于实践

- OSI模型支持多多种协议,TCP/IP模型仅支持协议栈,即IPV4或IPV6

4.控制层面与数据层面(上三下四)

- 控制层面:顾名思义,针对对象是一条路由,判断路由过来能否进行加表。判断依据:比较优先级和开销值

- 数据层面:数据过来后数据层按照路由表进行数据的转发,传输层,网络层,数据链路层,物理层

二.静态路由

1.静态路由的做法 - 出接口:建议在点对点网络中使用

- 下一跳:建议在非点对点网络中使用

-出接口+下一跳

-浮动静态路由:体现路由的冗余性

三. 动态路由协议

1.按照使用范围分类 - IGP协议:inner gateway protocol,一个AS内部使用的的协议

- BGP协议:bounder,不同AS之间使用的协议 AS:区域自治系统

2.按照协议的算法特点分类 - 距离矢量型路由协议:只传路由信息--RIP EIGRP

- 链路状态型路由协议:传递拓扑信息--OSPF

3.按照是否携带网络掩码分类 - 有类别路由协议:不传递网络掩码,类别指的是ABC类,RIPV1属于该协议

- 无类别路由协议:传递网络掩码,RIPV2属于该协议

PS:从四个方面区分RIP协议与其他协议 - 适用范围:IGP,由于metric值的限制,适用范围较小

- 协议算法特点:距离矢量型路由协议,又称传闻型路由协议,采用贝尔曼福特算法

- 是否携带网络掩码:RIPV1不携带,RIPV2携带

- 协议数据包的封装:基于UDP封装,不可靠传输变可靠的方式:周期性发送路由信息(response包),端口号520,RIPNG的端口号为521,用于IPV6协议中,RIP可自主选择端口号说明RIP协议产生时间的早

四.RIP协议

1.各种机制 异步更新机制

- 异步更新原因:当路由器启用RIP协议后路由器收到RIP发送的request报文时会每隔30s向其他所有路由器周期性的发送RIP相关信息。由于时间间隔一致会存在信息拥塞现象。为了将发送的信息间隔开采取一种散列算法,散列函数的范围:0-0.15,用原本周期乘以该范围得到新的周期范围25.5-30s,由于每一个RIP随机得到的散列函数都不相同,所以不会出现路由拥塞的现象,但官方更新周期还是30s

- 水平分割机制:通过一个接口接收的路由不能再通过该接口转发

- 带毒性逆转的水平分割机制:是RIP的一个防环机制。当路由中的最佳路由经过180s之后依旧没被接收到,RIP接收该路由的接口会自动触发该机制,携带的报文信息中metric值是16(16代表不可达,此为带毒性),通过该接口接受的路由可再通过该接口转发,此为逆转,为防止次优路由向该路由传递路由信息从而导致网络成环

- hold down计时器与带毒性逆转的计时器同时工作

计时器更新机制:思科中--30s更新 180s无效/可能死亡状态 hold down抑制计时器 240s刷新计时器

华为中:30s更新计时器 180s无效计时器 120s垃圾回收计时器

区别:180s之后的路由如果能收到路由信息,思科中可以继续进行工作,华为中不可

2.RIP的协议部署- RIP协议支持多进程,进程号只具有本地意义。在一个RIP协议内部可以根据不同的进程号区分不同的RIP(仅限于华为),思科中的进程号不具有区分作用

- 手工汇总:通过一条静态路由将一些路由进行汇总--取相同位去不同位

- 路由认证:区分于路由加密,不等量输入等量输出,加密过程是可逆的,目的都是为了增加路由的安全性

- 路由控制:在不同协议之间修改优先级,在相同协议中修改度量值